La legalità della Marcia su Roma: continuità formale e mutamento sostanziale dell’ordinamento

La Marcia su Roma del 28 ottobre 1922 non produsse, sotto il profilo formale, una rottura della legalità statutaria. Cosa accadde sotto il profilo giuridico?

Un avvento, quello di Mussolini, sviluppatosi entro l’allora quadro normativo albertino che, al netto delle valutazioni ideologiche qui non analizzate, rappresenta ancor oggi un unicum nell’avvicendamento esecutivo dal noto marzo 1861.

La mobilitazione delle squadre fasciste, supportata comunque anche da chi non nutriva simpatie per il futuro Duce ma mal sopportava un governo reputato scialbo sia in politica interna che estera, indusse Facta a proporre al re la proclamazione dello stato d’assedio, una misura eccezionale prevista dall’allora diritto pubblico monarchico atto a difendere l’ordine interno.

Vittorio Emanuele III, nel pieno esercizio dell’art. 65 dello Statuto, rispose in maniera desueta, forse per accontentare una massa potenzialmente incattivita ma fuor dubbio decisa: Mussolini deve ricevere l’incarico di formare il suo governo. Opportunismo politico a parte, discorriamo di un’azione regia espressione della sua sovranità in tema di nomina ministeriale.

Il resto è noto, col nuovo governo che ottiene la fiducia della Camera nel novembre del ’22 completando ermeticamente il corso giuridico della nuova legittimazione parlamentare. Ci si domanda, oggi, quali fossero i limiti di legittimità del governo mussoliniano, e la veicolazione retorica della politica odierna poco si addice alla comprensione della verità.

Per poter essere rispettata, l’autorità deve essere rispettabile.

Tom robbins, scrittore

Di rara comprensione, per dirne una, è la trasformazione autoritaria dello Stato liberale – naturale? Da Mosca a Pareto, la politica della soggettività chiarì quanto anticipato da de Toqueville -, persino oggi oggetto di discussioni come nel trascorso periodo pandemico, e attuato tramite due step prodromici: la legge Acerbo e le leggi fascistissime.

Autorità o decisione?

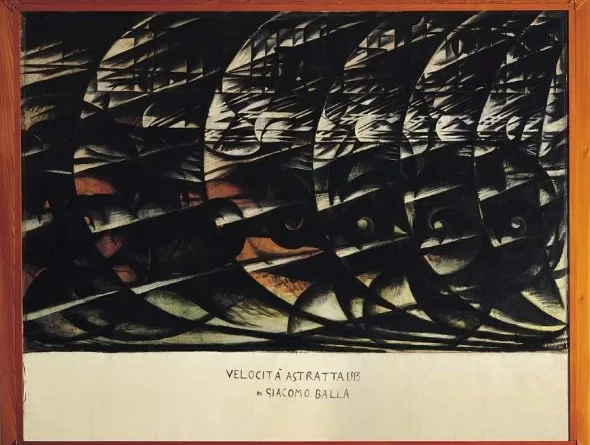

L’autolegittimazione del movimento fascista diede l’avvio al potere costituente di fatto delegando così la Marcia a mera dimostrazione estetica. Lo stesso Carl Schmitt (Teologia Politica) chiarì che l’atto fondativo di un nuovo ordine non risiedesse nella norma bensì nel soggetto incidente sullo stato d’eccezione.

In tal guisa, il rifiuto e la conseguente del Re segna un passaggio simbolico dalla vecchia designazione esecutiva alla nuova forma di autorità politica.

Santi Romano, nella sua teoria dell’ordinamento giuridico, chiarisce, seppur con personali dubbi, come il diritto si modelli sul potere. In soldoni, l’ordinamento non sarebbe un insieme di norma giuridiche e dunque di imposizioni esterne nei momenti conflittuali – reputo la definizione del Perlingieri (in Teoria dell’intepretazione) la più acuta apparsa a livello dottrinale – bensì un complesso dinamico capace di assorbire le caratteristiche del potere proiettato ed emergente.

Una vera e propria riorganizzazione del potere, legale e legittimo, attorno a una nuova equipe.

Al contrario, Costantino Mortati ha analizzato il concetto di costituzione materiale individuando nel fascismo la dottrina capace di mutare, inderogabilmente (e pertanto il suo rovesciamento sarebbe potuto avvenire, come avvenne, solo tramite questioni intestine e guerre civili), la sostanza dello Statuto stesso, per un principio dell’unità etico-politica della nazione intesa hegelianamente.

Eticità dell’etica

Senza dilungaggini filosofiche, la Marcia fu il momento in cui l’autorità politica si emancipa dalla legittimazione giuridica pur agendo nella totale legalità. Con le dovute accortezze, i continui governi tecnici italiani dal 1990 – a ordine invertito, Draghi, Monti, Dini e Ciampi. Perché gli ultimi due sembrano spariti dal novero degli analisti? – in poi non hanno rappresentato nulla di nuovo nella storia d’Italia, col poco paradossale paradosso che il Duce, nolente o dolente, passò per le elezioni popolari.

Un potere senza autorità non ha alcuna forza dentro di sé.

publilio sirio

Di qui la differenza – nota? – tra dittatura e autoritarismo nella realizzazione d’uno stato etico in cui predomina la venerazione del volto del princeps del giusnaturalista Ulpiano.

Dunque una Marcia, estetica, col fine etico, fondata sulla decisione e sull’apriorismo della giustezza, in cui il potere divente lo strumento di legittimazione del politico agente ma mai reagente.

Daniele Martignetti